2級をいきなり受けることも不可能ではないと思いますが、順序よく3級からの受験がおすすめです。

日商簿記2級も取得しようと思った理由

日商簿記3級の知識では経営分析をしたり実際に園の経営に活かすには力不足だと思ったのが一番の理由です。

基本情報技術者試験でも損益分岐点といった論点もありましたし、3級で満足していた状態からだんだんと「2級の知識もあったほうがいいのでは…?」と思うようになりました。

そんなことを思いながら日商2級のことを調べたり、日商簿記検定を主催している商工会議所のコラム「悪の組織の原価計算」を読んだりしているうちに

「日商2級とるか!」

となったわけです。原価計算の考え方は果樹園でも重要だと思いました。

上で紹介した商工会議所のコラム「悪の組織の原価計算」と商業簿記の難点である連結会計を解説する「悪の組織の連結会計」はコミカルにわかりやすく原価計算と連結会計の基本的な考え方が書かれています。

仕訳の暗記だとかテクニック的なものを覚えるよりも役に立ちますし、楽しく読めるのでやる気の無いときの勉強にぴったりです。2級で出題される原価計算や連結会計が手の中にすっぽりと収まるような感覚で理解できました。

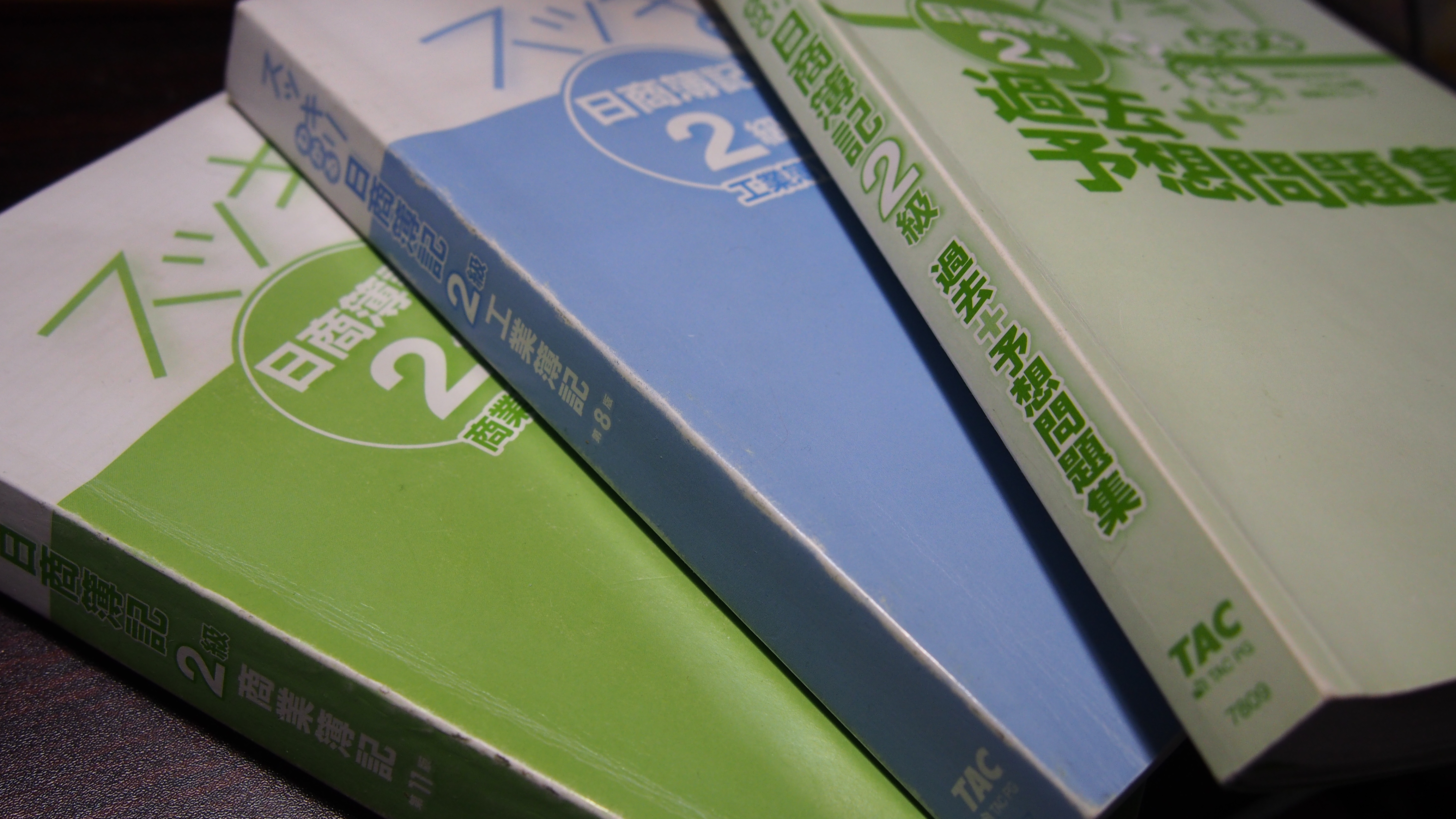

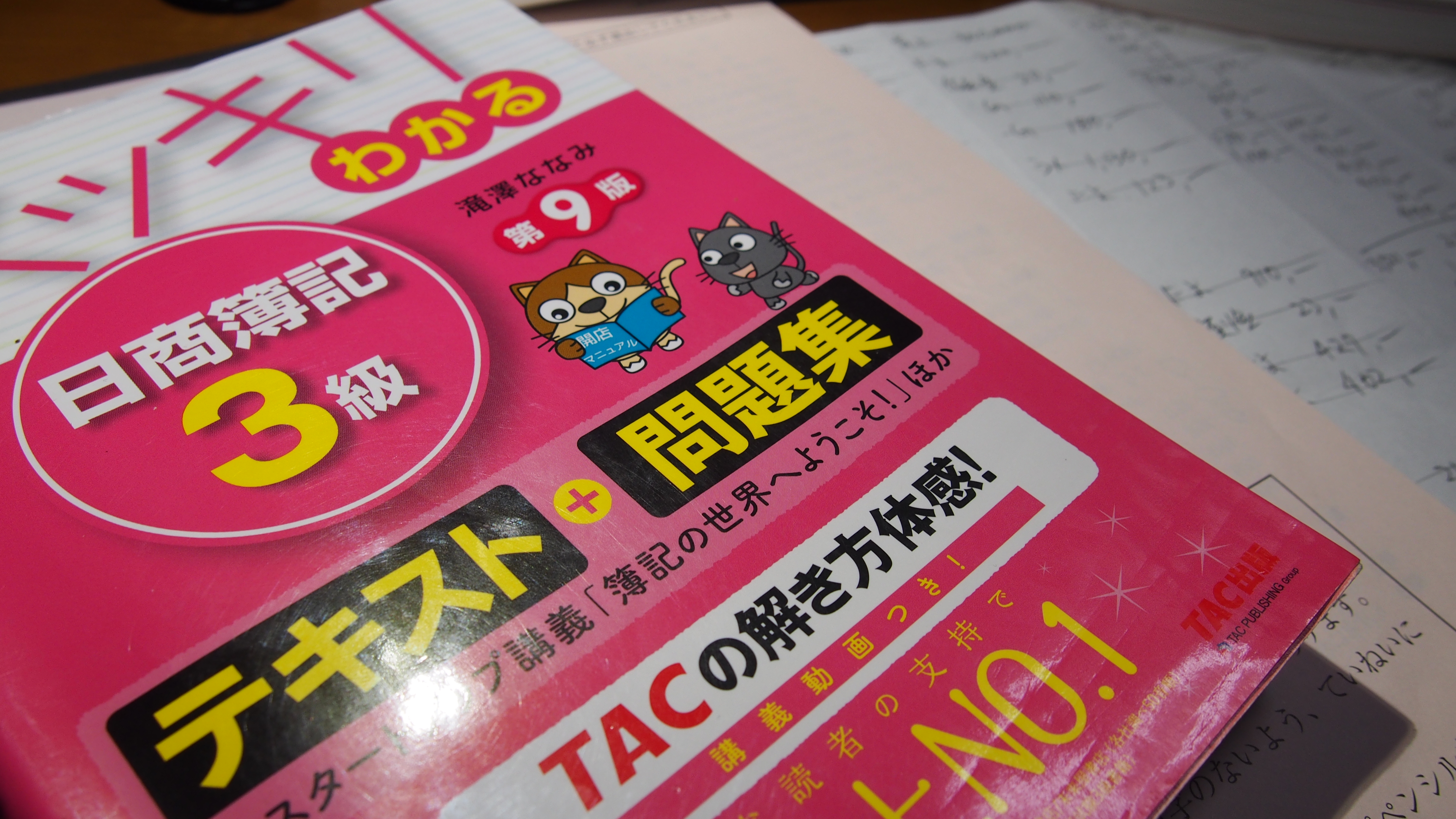

利用したテキスト

3級を受験した時と同じTAC出版の「スッキリわかる」シリーズを利用しました。

商品リンクが貼ってありますがTAC出版公式HPからまとめて購入するのが割引もあり一番安いのではないかと思います。

今回は問1の仕訳問題で落としたくないと思ったので追加で仕訳問題集も購入しました。

勉強した実感と受験した実感

7月中旬くらいから受験を考え始めてあちこちで情報集めや上で紹介したコラムを読んだりしていました。

勉強方法と勉強期間

本格的な学習は8月の山口県への自転車旅行後に開始。

勉強期間は約6ヶ月くらいです。しかし、同時にアルバイトも開始したため勉強の密度自体は低めになっていると思います。

やる気をしっかり持って取り組めば2ヶ月で合格ライン、3ヶ月で完成できるくらいの量だと思います。

基本的には3級のときと同じやり方です。

テキストを一通りやってから問題集を解き、わからないところはテキストに戻って確認。

これをひたすら繰り返しました。

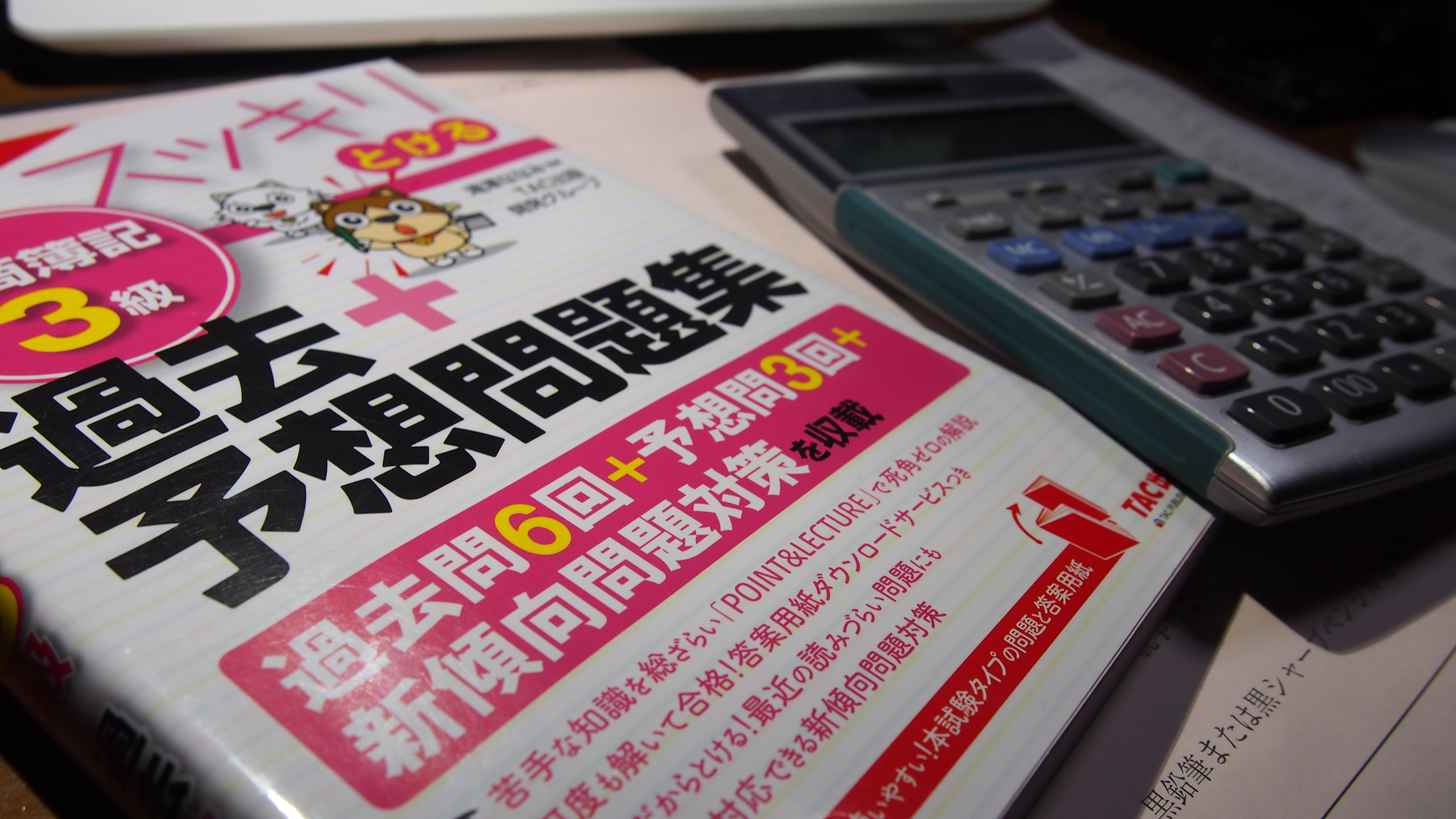

3級のときは一周目の殆どの回で合格ラインの70点を超えていましたが2級は一周目は50点がいいところでした。

テキスト付属の予想問題を含めた問題達を三周ほどしたところで本番を迎えました。

最終段階になっても連結会計の のれんの償却や当期純利益の分配をすっ飛ばして点数を落としていました。

70点はうっかりすると落としてしまう点数なので緊張感は日に日に増しました…。

受験した感想

電気工事士や基本情報技術者などと違って受験地が近いので受験のために特別な準備をしなくても良いのはとても大きなメリットだと実感しました。寝坊の心配もありません。

私が受けた154回は連結会計の論点も本支店会計の論点もなく比較的悩むことなくと答えることができました。

しかし、すんなり出てしまった答えのほうが「何か見落としているのではないか。」と自信をもてなかったのが正直な感想でした。

「合格はできているはず。」と思う一方で「せっかく最後の1週間きっちり時間を割いて完答を目指した連結会計が出なかったのはちょっと残念…」と思いながら合格発表の日を待ちました。

一発合格は素直に嬉しかったです。

挑戦と取得に損はない資格、日商簿記2級

3級程度の知識はすでにあると仮定して

テキスト代が6,000円くらい

受験料が4,720円(税込み)

本業をしながらゆっくり簿記をやったとして勉強期間を6ヶ月、簿記に全力を尽くすことができる環境なら3ヶ月もあればかなり十分な対策ができると思います。

日商簿記2級は就職、転職にも役立ちますし、自営業の方も日々の取引記録、経営分析、青色申告の際に大いに役立ってくれると思います。

受験地は各地の商工会議所でやっていますし、受験料も比較的安価です。

それに持っているだけで会計の共通言語である簿記の基礎がある程度理解できていることがわかります。

2級なら「頑張って取得しました!」とも言えそうです。

まだ「役に立った!」と自信を持って言えるほど活用できているわけではありませんが(経営でも自分の財布でも)お金を管理する上で役に立つ知識であることは間違いないので興味がある人は是非挑戦してほしい試験です。

日商簿記1級は…とりません。多分。

その前に英語の文章を読むことができたらいいなと思っているので英検2級に手をだそうと思いますが、学生時代には数学と並んで苦手な科目だったので楽しいと思えたら受験します。

コメントを残す